輝き宿る!「金銀糸」の奥深い世界へ

着物の帯や豪華な装束、仏具や神具、さらには舞台衣装。そこにひときわ輝き存在感を放っている“光りの糸”、それが「金銀糸(きんぎんし)」です。

光をまとったようなその糸は、和装、装束、仏具などに使用され、伝統工芸品の美を支えてきました。金や銀を貼ったフィルムを極細の糸状に加工して作られるこの素材は、古くから日本文化において重要な役割を果たしてきました。私たちの日常生活の中で輝きを放っていたのです。

見た目の美しさだけでなく「めでたさ」などを象徴する存在でもある金銀糸。おめでたい席や神聖な場にふさわしい格式ある素材として用いられ、基本の工芸美の象徴ともいえるような存在なのです。

今回はそんな金銀糸の歴史、製法、用途の変遷をご紹介していきます。1本の細い糸に込められたまばゆく奥深い世界をたどってみてください。

城陽と金銀糸

近年では伝統的な和装だけに留まらず、舞台衣装やファッション、アートやインテリアの世界にも金銀糸の活躍の場は広がっています。時代や用途を超えて輝きを放つ素材なのです。

なかでも京都府南部の城陽市はその金銀糸の生産量が日本一です。かつての東海道と奈良街道が交差し、文化や商いが交わり、京都市にも近いこの地では、江戸時代末期から昭和にかけて金銀糸産業が根付きました。当時の製法は簡単ではなく、金属を薄く延ばして箔にし、細かく裁断後、撚糸して糸にしていくという、非常に繊細で多工程な手仕事が必要な日本のものづくりのひとつでした。現在では、製法も進化し、さまざまな素材を使って、なお高い技術力を誇る工場や職人たちが、確かな技で糸を作り、継承しています。

城陽では基本的には分業で行われていて、それぞれの工程で熟練の職人たちの専門技術と経験が光っています。わずかな光沢の違いや、撚りの感覚など、人間の感性にしかできない仕事です。

全国生産量の過半数を城陽で生産

きらびやかな金襴の帯、歌舞伎や能の衣装、高僧の衣装、相撲の横綱の化粧まわしといった伝統的なものから、カーテンなどの室内装飾、それに近年ではブラウスやニット、ドレス。和装・洋装を問わずさまざまな分野で金銀糸は使われています。実は全国で生産されている金銀糸のおよそ80%が京都府南部の南山城(みなみやましろ)地方で作られているのです。なかでも全国生産量のおよそ50%から60%を占めるのが城陽市です。

城陽で作った金銀糸は、着物の産地である京都・西陣や丹後はもちろん、新潟県十日町、群馬県桐生市などの機業地に出荷されていきます。さらに出荷先は日本国内だけではないというから驚き。なんと、インドやネパール、パキスタンなど南アジアの民族衣装のサリーにも城陽の金銀糸が使われているのです。東南アジア、中近東、ヨーロッパに出荷されるほかに、テーマパークの舞台衣装やアイドルのコンサート衣装にも使われています。遠くから離れた人にも一目でその衣装の豪華さや華やかさを認識してもらうため、輝きを放つ金銀糸は最適なのです。

金銀糸からは少しずれたお話しになりますが、アーティストのライブなどで撃ち放たれる「銀テープ」。これも城陽で作られています。(金銀糸にする工程のスリット巾を広くしているフィルムが銀テープになるのだそうです。)

城陽で栄えたワケとは

歴史的には京都と奈良を結ぶ要衝として栄え、飛鳥・平安時代には仏教文化の通り道でもあったこの地域。京都の着物の一大産地であり金銀糸の最大消費地である西陣とも距離が近く、原料や製品の搬送をしやすく、奈良や大阪方面にも出やすく、流通経路として有利な場所にあります。

南山城の金銀糸製造は幕末期に、徳川を支えた譜代大名の稲葉家が治めた淀藩の下級武士の妻女の手仕事として始まったのがきっかけです。明治に入ってからは農家の副業として発展していきます。

豊富な地下水があったり、盆地に位置していたりと、城陽は年間を通じて温暖多湿で、夏に特に高温多湿になりやすく、湿気がたまりやすい土地でした。

なぜ金銀糸を作るのに湿度が必要なのでしょうか。それは本金糸の製造工程と材料に関係があります。昔ながらの金糸を作る工程の一番はじめには和紙に金箔を貼りつけるという作業が必要でした。その時に使われた、のりの役目を果たしていたのは漆でした。その漆を乾かすのに一定の湿度が保たれていないと金糸を作ることができませんでした。そこで地下水の豊富で湿度が高い城陽の地でその作業が行われるようになったのです。

また、特に城陽の中心部にある寺田近辺は湿気が多いことから「撚り糸」に適した土地柄と言われていて、大正時代に入って撚糸機の導入によって生産量が増加しました。製造に必要な機械設備を設置できる広大な土地があり、気候や地理的条件などから城陽は金銀糸の生産に適した場所で、撚糸機の導入以降は寺田地区以外でも活況をみせます。

金銀糸のいま

しかし、昭和になって戦争が激化するに伴って、平和産業である金銀糸業界は1940年に製造を中断せざるを得なくなります。戦後の日本は復興とともに繊維産業が各地で急成長を遂げます。京都の伝統織物である西陣織をはじめ、丹後ちりめんなどの需要も高まり、「装飾用素材」として金銀糸のニーズが高騰します。それによって金銀糸業界は復興。1951年には「京都金銀糸撚業協同組合」を設立しました。それから1955年にかけて金銀糸は好況時代を迎え、城陽は「金銀糸のまち」として存在感を強めていきます。

その後は時代の変化とともに着物の需要が減り、それに伴い、金銀糸の需要も少なくなりました。組合の加入数はピークから1/4ほどに。最大120事業者ほど加入していましたが、現在では約30事業者になっています。

そんな状況でも城陽に息づいた金銀糸を後世に残していこうと、さまざまな取り組みが行われています。

金銀糸ができるまで

元々は人の手で和紙に金箔を貼って、それを細かく裁断して糸にしていた金銀糸の製造工程。1960年代になると需要の高まりによって大量生産が求められるようになりました。職人の手作業では到底追いつきません。そこでポリエステルフィルムが開発され、蒸着技術で金銀糸が作れるようになり、急激な機械化が進みます。金銀糸の大量生産が実現したのです。城陽では、1本の金銀糸が出来上がるまでにたくさんの職人が携わります。分業制になっていて、それぞれの工程でエキスパートがいます。まずはその製造工程をご紹介します。

①プラスチックのフィルムを仕入れます。

素材はポリエステルやナイロン、ポリエチレンなどです。

②真空蒸着機という加工機械を使って、プラスチックのフィルムに金属の薄膜をつけます。金属の薄膜はアルミニウムや純金、錫、金、プラチナなどです。

③着色したり、金属膜を保護したりするためにコーティング機であるグラビア印刷機を使って、樹脂でコーティングをします。ここで使われる樹脂は合成樹脂と有機溶剤と染料(顔料)と助剤が組み合わさったものです。

④フィルムとフィルムを貼り合わせるラミネート作業を行います。貼り合わせる作業には、ラミネート機であるグラビア印刷機を使います。

⑤ここでようやく金銀糸の素材となるラメフィルムが完成します。

※目的の色、光沢、構造にするために②~④の順番や組み合わせはさまざまで、必要のない工程は行われないこともあります。

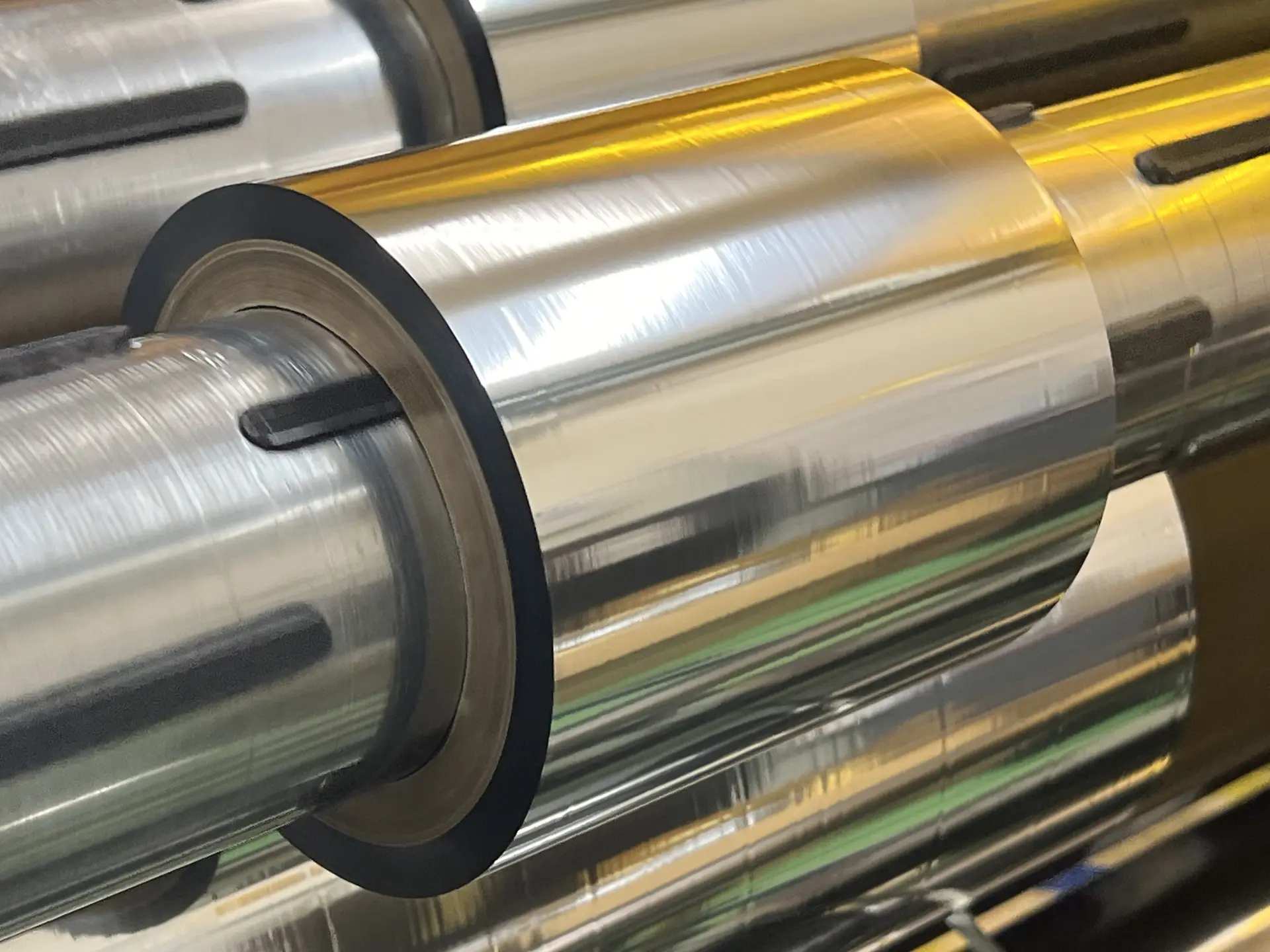

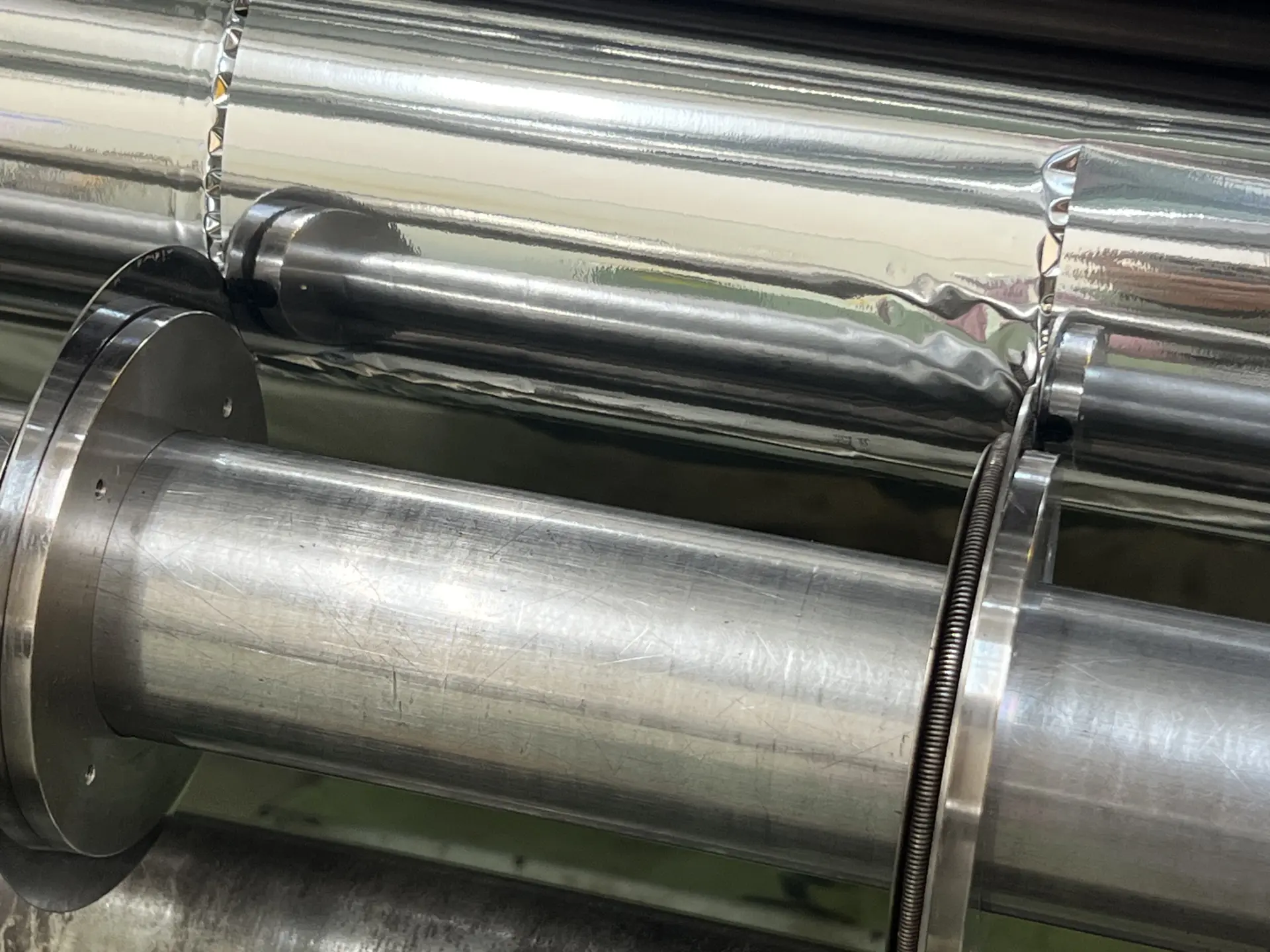

⑥大切りスリッター機でラメフィルムを粗切りします。

⑦続いてマイクロスリッター機で大切りフィルムをさらに細かくスリットします。

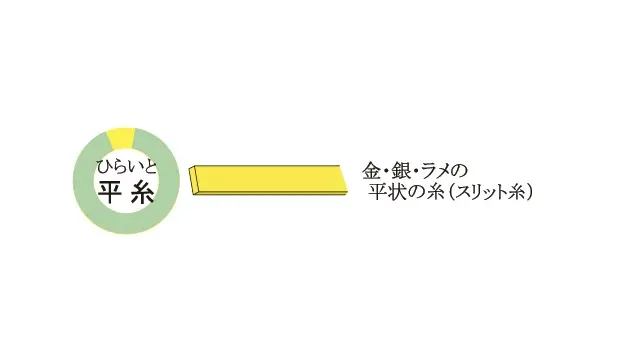

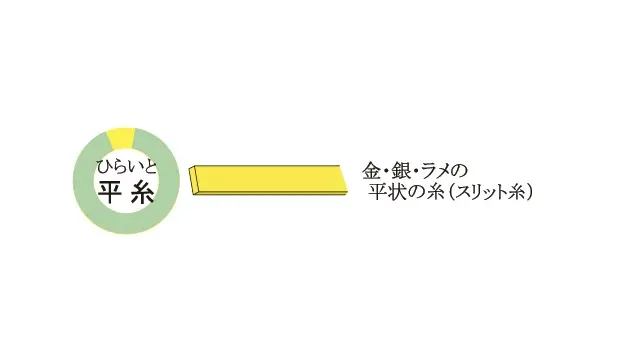

⑧「平糸(ひらいと)」の完成です。

光沢が最もストレートに表現できるため、豪華な見た目を求める用途の場合、この平糸のままでも使用することができます。

⑨平糸のままでは摩耗しやすく裂けやすいという弱点もあります。そこで、強度を高めたり、見た目を渋くしたりするために、撚糸機を使って平糸とほかの糸(芯糸)を撚り合わせます。芯糸に対して平糸をらせん状に巻きつけながら一定の撚りを加えて1本の糸にしていきます。芯糸はナイロンやポリエステルや絹などの素材を使います。この撚糸の工程によって、平糸より柔軟で強度があり、扱いやすい糸になります。

⑩撚糸直後は糸が反発するように戻ろうとする性質をもっています。蒸気をあてて加熱することでその状態を安定化させて、撚りが自然にほどけないようにします。このあとの工程である織りや編み、染色などでの糸の変形を防ぎ、製品の寸法安定性を高める目的もあります。蒸気処理をすることで、糸の表面の毛羽立ちが抑えられて、なめらかさや光沢が増す場合もあります。

城陽に息づく金銀糸企業

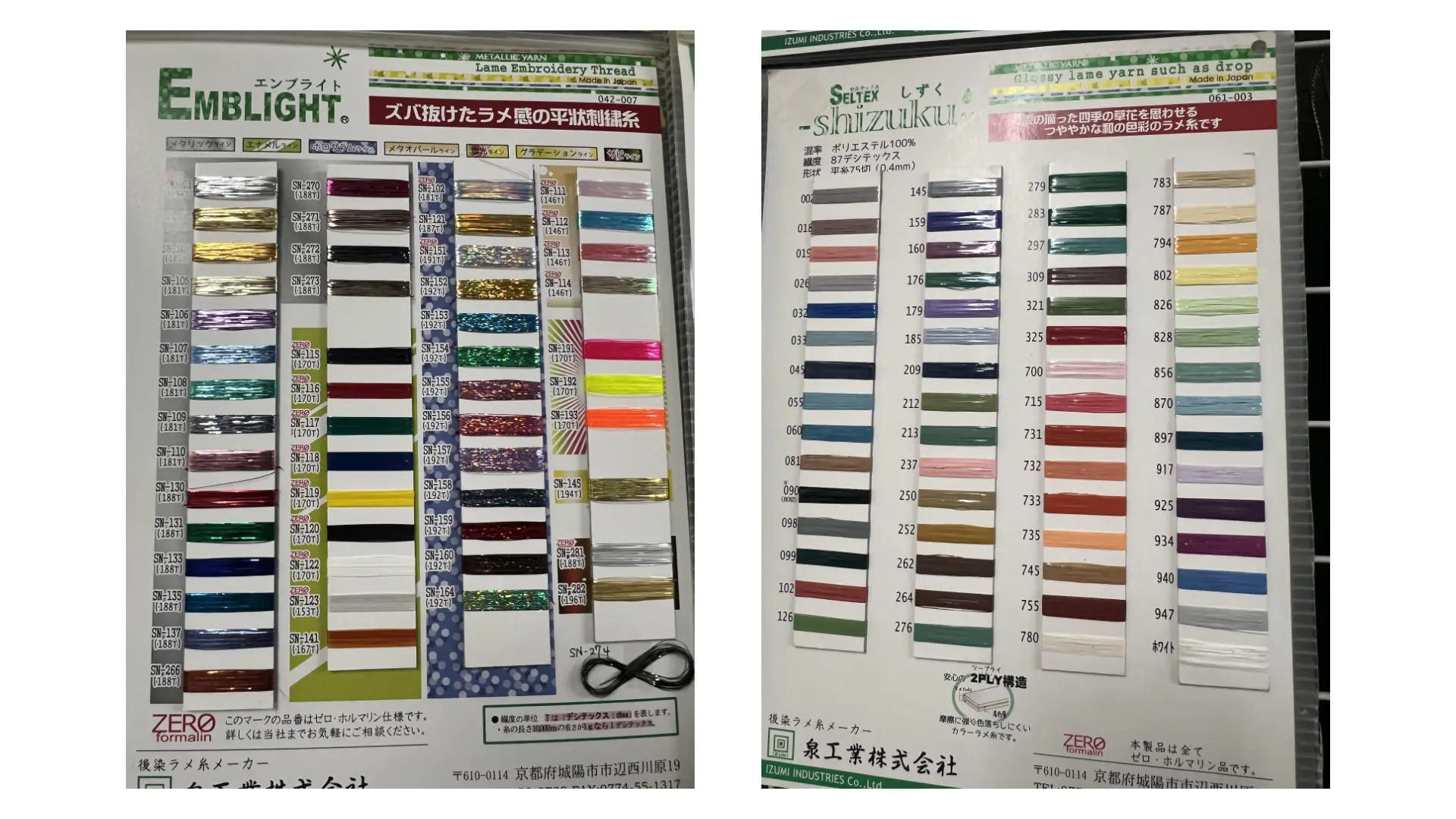

分業が多い中、一貫生産を行う「泉工業株式会社」

デザイナーや服飾メーカーや加工会社などのクライアントのリクエストに柔軟に対応したいと、金銀糸・ラメ糸を製造する工程のほぼすべてを自社の機械で行える“社内一貫生産体制”をとる、泉工業。1975年に創業しました。これまで業界初の商品を多数開発してきた技術力の高い企業です。

こちらでは着色工程で透明のポリエステルフィルムに色を着け、そのフィルムを数ミリの幅にスリットして糸状に加工。それを2種類以上の糸を撚り合わせて用途に合わせて糸に仕上げています。

毎年5~10の新商品を開発していて、泉工業で作られた金銀糸は着物やスポーツウェア、バッグ、カーテンなど幅広い分野に使用されています。さらに、泉工業さんで作られた金銀糸の生産量のうち一番多く使われている用途はサリーなのだそうです!

泉工業が作る金銀糸・ラメ糸とは?

金銀糸もラメ糸も、ポリエステルフィルムやナイロンフィルムなどの合成樹脂フィルムを細くスリット(縦長に切る)して糸状にしたものです。ステンレスの糸のような金属線ではなく、アルミ箔のような金属箔とも違って、撚糸する前は丸ではなく四角い断面をしています。(フィルムを細く切るので長方形の断面をしているのです。)色は染色ではなく合成樹脂コーティング(着色・印刷)でつけられているものが多いです。断面からみるとフィルムの上に金属層の薄いフィルムがあって、その上に透明の樹脂コーティングの保護層をつけているという積層構造になっています。

芯糸と撚る前の状態、つまりフィルムを細く切っただけの状態を「平糸」といいますが、いろんな種類があり、以下の①~⑦の点で比較・分類できます。

①ラメ糸の切幅(サイズ)

ラメ糸の平糸のサイズを分類するのに最もよく使うのがこの切幅です。これは平糸の横幅のこと。「切」という独自の単位で表しているのです。80切・120切・200切などがあって、「30.3(曲尺の一寸)÷ ○切=○mm」という公式に当てはめて計算することができます。

例えば「200切」は「0.1515mm」のことで、「切」の数字が多い方が糸は細いです。

②ラメ糸の厚み(サイズ)

厚みもラメ糸のサイズを分類する上で重要です。25ミクロン、12ミクロンなど「ミクロン」で表現されています。単位からかなり薄い、ということがわかりますね。25ミクロン=0.025mmです。数字が大きいほど厚みが増します。強度や肌触りに大きく影響します。

③フィルム枚数・構造

ラメ糸の耐久性を考える上で、スリット糸の構造がとても重要です。金属を蒸着させた層や樹脂コーティングした層がむき出しになっているのが1PLY(ワンプライ)、金属を蒸着させた層や樹脂コーティング層が2枚のフィルムに挟みこまれていて保護されているのが2PLY(ツープライ)で、基本的にはその2つで分けています。一般的には2PLYの方が、耐久性が高いですが、1PLYの方が少ない製造工程で作ることができます。

④ラメ糸の素材

ラメの「平糸」の素材の多くはポリエステルかナイロンです。ただし、このあとの撚糸作業での芯糸はいろいろな素材のものがあるので、糸としての出来上がりは多種多様になります。

⑤蒸着金属の種類

メタリック感があるラメ糸は「真空蒸着」という方法で、本物の金属が着けられています。アルミニウム、純銀、錫がよく使用されています。本金やプラチナを使ったものもあります。

⑥色・光沢

ゴールド色のラメ糸は、アルミニウム・純金蒸着層やフィルムの上に、黄色やオレンジの樹脂をコーティングすることで作られています。金属をのせない「透明ラメ糸」や真珠の表面のような光沢をだすタイプのパールラメ糸、ホログラムのようなタイプのラメ糸もあり、多種多様です。

⑦ラメ糸の物性、染色堅牢度

後染めする際の耐薬品性などの物性は「樹脂コーティング剤」の種類や使用金属との兼ね合いなどが関係します。ラメ糸の種類によって堅牢度も異なります。

ラメの撚糸について

ラメの撚糸ってどんなものがあるのでしょうか。詳しく説明します。

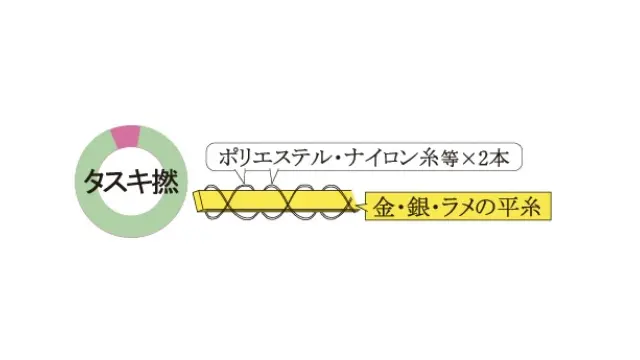

①タスキ撚(より)

2本の糸をラメ糸にダブルカバー撚糸したものです。ラメを目立たせるために芯糸は細いものを巻きつけることが多いです。スリット糸が芯の部分にあるため、未撚糸品である平糸に次いで光沢が強いです。

②羽衣撚(はごろもより)

1本の芯糸にラメ糸をふんわりとカバーリング撚糸したものです。ラメ糸がねじれているためキラキラ光るのが特徴です。

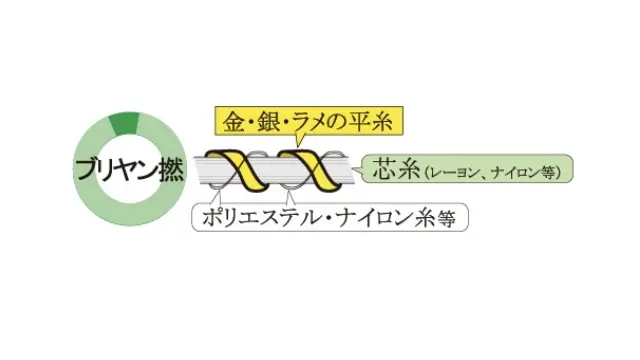

③ブリヤン撚(より)

「羽衣撚」の改良品になります。羽衣撚は外側にラメ糸がふんわりと巻き付けられているため、使用方法によっては、ラメ糸が切れやすいのが弱点でした。ブリヤン撚では細い糸を最外側から巻き付けて、ラメ糸の浮きを抑え、強度をプラスしています。

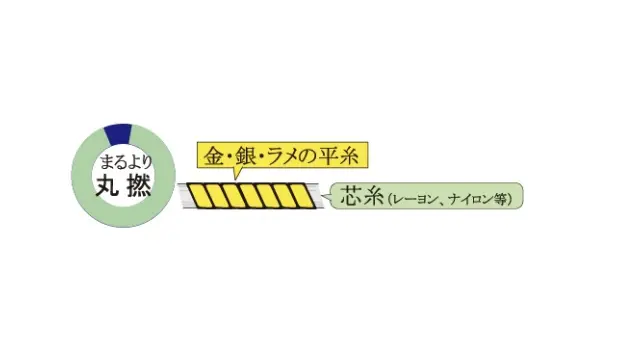

④丸撚(まるより)

1本の芯糸にラメ糸を密にカバーリング撚糸したものになります。ラメ糸を芯糸に隙間なく隠ぺいするように巻き付けているため、金属線のようなしっかりとした上品な光沢が生まれるのが特徴です。

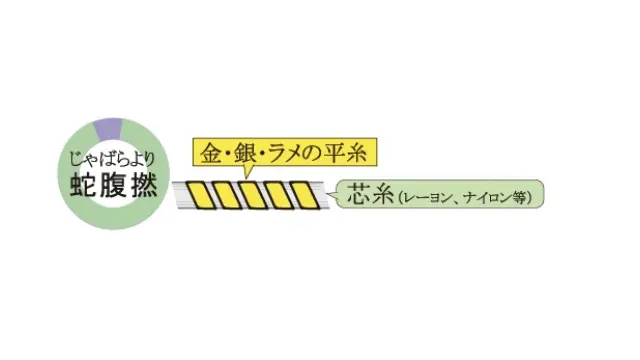

⑤蛇腹撚(じゃばらより)

蛇腹状に隙間が空いている撚糸です。丸撚と違って、芯糸が少し覗くため、芯糸に色がついたものを使用すると、ボーダーのような表現をすることもできます。このように、芯糸の特性も活かすことができるのが、蛇腹撚の特徴です。

今回は代表的なラメの撚糸をご紹介しましたが、ほかにもいろいろな撚糸方法があります。使う糸の太さや素材によって雰囲気が全く違ってくるのがラメ糸のおもしろいところです。

泉工業株式会社で工場見学

代表取締役の福永均(ふくなが・ひとし)さんにお話しを伺いながら、撚りの工程を見せていただくことに。

平糸に芯糸を合わせて撚っていきます。工場内に入ると、ボビンが勢いよく回る威勢のいい音が聞こえてきました。こちらでは、平糸1本に芯糸1本を合わせて1本にできるほか、クライアントの要望によってその数は増え、16本を1本にすることもあるそうです。本数を増やすことで色や強度、太さを変えるそうです。

※泉工業では工場見学も対応してくれるということです。

-

泉工業での撚糸の様子

-

泉工業での撚糸の様子

-

泉工業での撚糸の様子

大切りスリットを担うキムラスリッター

45年ほど前から城陽の地で金銀糸の「大切りスリット」を行うキムラスリッターさん。

金属を蒸着させたフィルムを、2分割から20分割、幅でいうと150ミリから42ミリまでに裁断しています。

手前の円盤状になっているものがハサミ。奥の溝にこの円盤状のハサミをあてて、裁断していきます。

訪ねた時は、6,000mもあるフィルムをスリットしている最中でした。毎分200mくらいの速さで機械はスリットしていきます。およそ30分後できあがり。

機械が回っている最中が一番気を遣うそうで、フィルムの色が抜けていたり、異物やしわが入っていたりすると、次のマイクロスリッターの工程で不具合が出てしまうため、未然に防ぎたいと、目を凝らしていました。

子どもの頃、運動会の応援では色とりどりのキラキラ素材でグッズを作って盛り上がったというキムラスリッター代表の木村泰久(きむら・やすひさ)さん。キラキラした素材は人の気分を高める力がありますね。

そんなお話しの中でも特に印象に残ったのが「モノづくりはお互いの協力あって成り立つ」といったもの。

次の工程にバトンを渡したあとに不具合がでないよう、目を凝らしながら働く木村さんを見て、城陽の金銀糸に携わる人たちの横のつながりを大切にする思いと職人のプライドを感じました。

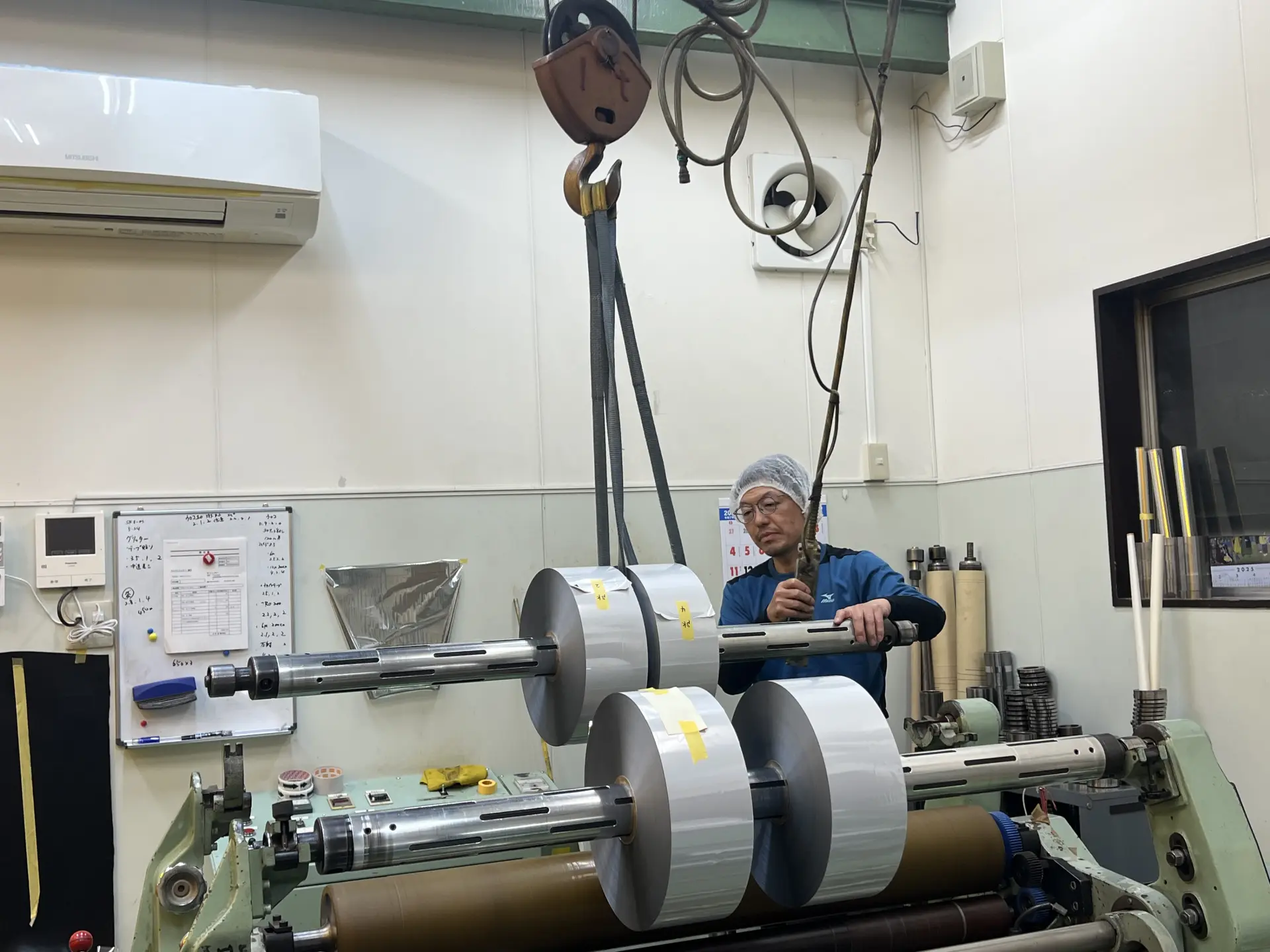

金銀糸業界で最も細かいラメ糸を作る工場へ

大切りスリットされたフィルムをさらに細かく裁断するプロフェッショナルが有限会社アクト崎川さんです。35年ほど前に創業し、なんと、金銀糸の業界で最も細いラメ糸を作っているのだそう!6ミクロン、7ミクロン、12ミクロン、24ミクロンの4種類の厚みのフィルムで、糸の細さは0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2mm、0.25mmの種類で、合計20品種の糸を製造しています。

薄いもの、細いものに特化しているため、肌に触れても不快にならないラメ入りのストッキングやランジェリーなどのアパレル関係の金銀糸を作ることもあるのだとか。

こちらでも工房に入るとボビンが回る大きい音が聞こえてきました。大切りスリットしたフィルムをさらに細かく、本数でいうと350~400本にスリットしていきます。蜘蛛の糸のような細かいフィルムが巻き取られていきます。

1つのボビンに対して1日3~4万メーター分くらい巻き付けて、だいたい1日半~2日かけて1つのボビンが出来上がります。

-

ボビンに巻き付けられる

-

ボビンに巻き付けられる

機械を回しているときに、一番集中力が必要だそうです。目を離してしまうと糸が飛んでしまっていることもあるそうで、機械が回っている間は誰か1人は、職人が付きっ切りで監視しています。

今回数軒工場を回らせてもらい、感じたのは、それぞれの工程に職人のわざが光るプロフェッショナルがいること。分業制にすることで専門性が高くなり、よりその技を追求できていると感じました。

金銀糸を次世代に―燦彩糸―

ブランド誕生の背景

着物や織物の美しさを支えてきた存在である金銀糸ですが、着物の需要が落ち込むという時代の流れとともに、和装方面での金銀糸の需要も少なくなりました。そんな中、城陽を含む京都山城地域の主要地場産業である「金銀糸」の活性化の切り口を模索。

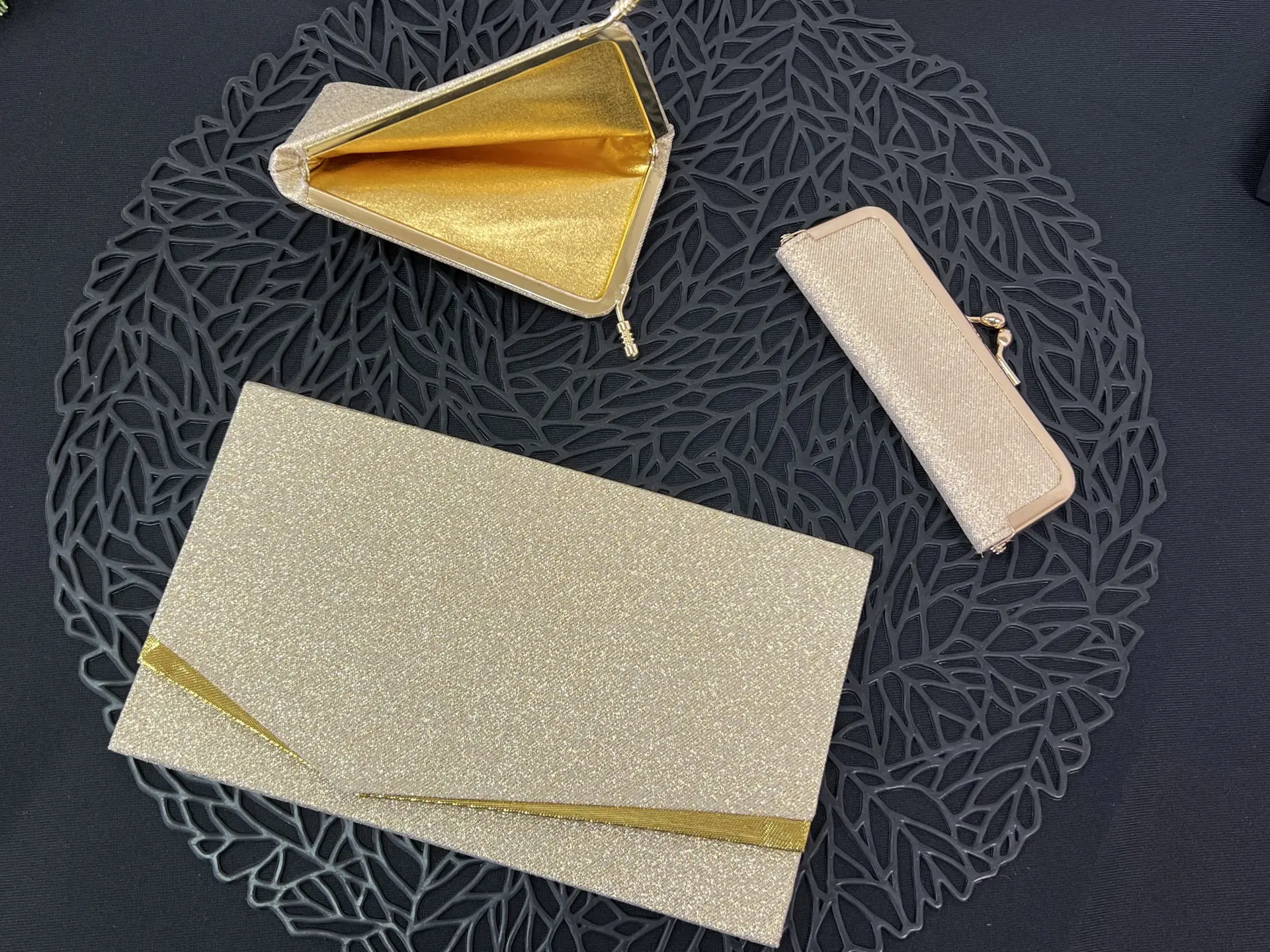

平成17(2005)年に城陽商工会議所内に「金銀糸資源活用プロジェクト」を設置し、京都の伝統工芸を支えた職人のわざを後世にも残していきたい、新しい需要を生み出したいと、金銀糸の新たな展開の方向性を見出すために国産高級金銀糸ブランドを立ち上げました。その名も「燦彩糸(さんさいし)」です。

伝統の技を背景としつつ、日常使いしてもらえるアイテムをというアイデアから始まったこの取り組み。金糸を知り尽くし、金糸を愛する金糸職人たちが集まって、「京山城燦彩糸協議会」を結成しました。協議会・会長の土橋浩司(つちはし・こうじ)さんは「城陽で地場産業として発展してきた金銀糸をこれからいかに活用していけるかを考えなければならない」と話します。「この燦彩糸の商品たちを手に取ってもらうことで、城陽にこんなにいい金糸があるということを知ってほしい」と土橋さんはおっしゃっていました。

商品ラインナップ

燦彩糸の商品は大きく3つのラインに分かれています。ひとつはタッセルチャーム、刺繍アクセサリー、刺繍チャーム、タッセル宝飾品などの「金銀糸の“糸のきらめき”そのものを活かした商品」です。

もうひとつは金のぶた、宝くじケース、ポーチ、印鑑ケース、バッグ、靴ひもなどの「金糸とシルクのみで“贅沢に織り上げた生地”で仕上げた商品」。さらにもうひとつはカチューシャやペットアクセサリーなど「金糸、銀糸を京都の“組ひも技法”で仕立てた商品」です。どれも上品な色合いが特徴の、金のパワーで幸せを呼び込むアイテムになっています。現在38種類あり、百貨店の催事などで販売しているそうです。

また、燦彩糸の公式ショップがあり、こちらからも購入することが可能です。

金のブタ

金のブタは全て完全に手作りで、一匹一匹少し顔の表情が違って見え、個性が出ていると感じました。

靴ひも

お気に入りのスニーカーの靴ひもを金銀糸でできた靴ひもに変えるだけでゴージャスに!

黒や白の単色のスニーカーでも金や銀が入ることで一気に雰囲気が変わるのがわかります。

がま口

金銀糸で作った布を贅沢に使った、日本の古くからのお財布である「がま口」や印鑑ケースも。

タッセルチャーム

金のきらめきがダイレクトに表れているタッセルチャーム。バッグにつけると華やかな印象に。

ピアス

金銀糸でできた折り鶴や五重塔や手まりなどをピアスに。お土産にも喜ばれそうなひとしなです。

まとめ

金銀糸はただの装飾ではありません。熟練の手仕事と人の感性に支えられてきた技術、繊細な感覚が織り込まれた文化の結晶です。

かつて日本の暮らしの中には金銀糸が当たり前に存在していました。ハレの日の着物、神前の装束、仏具、能や歌舞伎の舞台衣装に至るまで。それぞれに「祈り」や「祝福」「敬意」が込められていますが、豪華できらびやかな様子は、単に美しさを表現するためだけではなく、人の節目や儀式を大切にする日本人の精神の表れのひとつです。

その金銀糸の価値を改めて見直す必要があると考えます。長きにわたり金銀糸の製造技術を磨き上げ、伝統工芸を支えてきた企業が京都府城陽市には数多くあります。単にその技術を継承しているだけでなく、どうすれば金銀糸がいまの時代に生きられるかということを町全体で考え、「燦彩糸」など常に新しい試みを続けてきました。用途が変わっても芯にあるのは「美しいものを丁寧に作る」という精神です。城陽の職人さんたちは、素材の持つ可能性を自分たちの力で切り拓いてき、時代ごとに輝きを放ってきました。

もちろんいまなお昔ながらの着物などにも金銀糸は使われています。しかし新しい試みによって、金銀糸は姿を変えながらも、文化をつむぐ存在であり続けてきました。職人の手から手へ、光から光へと、その輝きをつないでいくでしょう。だからこそ、海外から日本を訪れる方々にも金銀糸の存在を知ってほしいと考えています。ぜひ日本を訪ねた際は、その輝きを手に入れてみてください!