【花街の芸舞妓文化徹底ガイド】京の雅を受け継ぐ芸妓・舞妓たち

京都を観光中、日本髪を結い、美しい着物を着て、白塗りのお化粧をした女性を見かけたことはありますか?その方々が、江戸時代から続く、京都が誇る伝統芸能のひとつ「芸妓さん」や「舞妓さん」です。

今回は、知られざる芸舞妓の華やかな世界や体験施設を徹底解説します!

はじめに

江戸時代から続く、京都が誇る伝統芸能のひとつ「芸妓さん」や「舞妓さん」。

芸妓や舞妓たちは、「お座敷」と呼ばれるお店でお客さんに舞や唄などの芸を披露し、お客さんをもてなします。お座敷は、日本の美を凝縮したような空間で、とても華やかな世界で日常とかけ離れた非現実の世界です。

その華やかさを支えるのは、芸舞妓たちの芸への探求心や、長い間培われて受け継がれてきた礼儀作法やしきたりです。日本人でもその世界に触れる機会に恵まれるのはそう多くはありません。

花街とは

花街

花街とは、芸妓さんや舞妓さんの舞踊や唄などの芸を楽しめるお店である「お茶屋」や「置屋」(おきや)が立ち並んでいる街のことをいいます。

舞妓さんは「置屋」(=屋形)と呼ばれる住宅でほかの舞妓たちと共同生活をしています。置屋で、一人前の舞妓に育てるために、厳しく、親身になって指導してくれる女将さんを「お母さん」と呼びます。置屋を通してお客さんから呼ばれると、お茶屋に向かい、先輩の芸妓たちと一緒に踊りや唄を披露し、お客さんと歓談します。かつては現在の東京、大阪、京都などにあり、いまもその名残が残っているところがあります。

特に京都では現在も、街中で芸妓さんや舞妓さんが生活をしています。

京都の五花街

いま、京都には5つの花街があります。「祇園甲部(ぎおんこうぶ)」、「宮川町(みやがわちょう)」、「先斗町(ぽんとちょう)」、「上七軒(かみしちけん)」、「祇園東(ぎおんひがし)」です。これらを総称して「五花街(ごかがい)」と呼んでいます。

「祇園甲部」、「宮川町」、「先斗町」、「祇園東」は同じ八坂神社から四条大橋周辺にあり、歩いて回れる距離にあります。「上七軒」は、少し離れた北の方の北野天満宮の近くにあります。五花街に共通するのは寺社の近くにあるということです。寺社を参拝する人たちのための「茶屋」のために始まったのが花街だからです。

当時、参拝客をもてなす「茶立女(ちゃたておんな)」がおり、次第に専門職としての「芸妓」が生まれました。そして「芸妓」を目指す妹分の「舞妓」が生まれたのです。それぞれの花街には芸妓や舞妓がいます。

1. 祇園甲部

地域として最大の規模をもつのが「祇園甲部」です。

江戸・寛永年間から、八坂神社の門前町で、茶屋街として栄えてきました。1881年に祇園町が2つに区分され、「祇園甲部」としてスタートしました。祇園・花見小路にある京都で最も大きな花街で、お茶屋や料亭などが立ち並び、石畳の格式高いたたずまいが特徴的な街です。

舞踊は京舞井上流で、公演は、春には「都をどり」、秋には「温習会」を開催しています。

2. 宮川町

伝統の花街らしい風情が残る街並みです。

江戸時代初期に出雲阿国が歌舞伎踊りをこの地で作り、それ以来歓楽街となり、歌舞伎の公演が行われている南座のすぐ近くにあることもあって、歌舞伎などの芸能と深く関わりながら茶屋街として発展してきました。

舞踊は若柳流(わかやぎりゅう)で、公演は、春には「京おどり」、秋には「みずゑ曾」を開催しています。

3. 先斗町

四条通から三条通までの鴨川右岸沿いに南北500mほどの細い通りの先斗町。

紅殻格子(べんがらこうし)のお茶屋、置屋、飲食店が立ち並びます。江戸時代には、近くにある川が水運の所要になり、お茶屋や、いまでいう旅館の旅籠(はたご)が次々とできたことによって繁栄しました。

舞踊は尾上流(おのえりゅう)。公演は、春には「鴨川おどり」、秋に「水明会」を開催しています。

4. 上七軒

京都市上京区の北野天満宮近くにある花街です。写真の奥に見える鳥居が北野天満宮の入口です。

繁華街にあるほかの4つの花街とは少し離れた場所にあるのがこの上七軒で、落ち着いた雰囲気が漂っています。室町時代中期に北野天満宮を再建する際に余った木材で7軒の茶屋が建てられたのが起源とされていて、そこから「上”七軒”」と呼ばれるようになったと言われています。

舞踊は花柳流(はなやぎりゅう)。公演は、春には「北野をどり」、秋には「寿会」が開催されています。

5. 祇園東

京都を代表する繁華街にある祇園東。もともとは祇園甲部と合わせて「祇園町」でしたが、明治に2つに区分されてできました。近代的な風景の中に、伝統的なお茶屋の建物が並んでいて、独特な雰囲気のある街並みです。

舞踊は藤間流(ふじまりゅう)。公演は、秋に「祇園をどり」が開催されています。

「一見さんお断り」の文化

お茶屋さんに行くには、誰か知人の紹介が必要です。これを「一見さんお断り」と呼んでいます。この「一見さんお断り」にはいくつか理由があります。

まずひとつは、お茶屋さんというのは、まだ若い舞妓さんが生活する置屋も兼ねているところがあります。つまり女性ばかりの住宅の一室にお客を招き入れてもてなしている、という状況になります。そうすると、もし知らない人だった場合、お酒を飲んで豹変して大変なことになる、ということも考えられます。そのため、信用できるお客さんか、その知り合いしか入れないというのは、自然なことです。

また、日本では昔は「ツケ払い」という文化が主流でした。「ツケ払い」は盆と正月の半年に一度、支払うという方法です。これは日本の昔の貨幣がすべて金属でできていて、持ち歩きには向いていなかったためです。そこで「ツケ払い」という文化が生まれました。これは互いに知っている者同士の信用売りの方法ですよね。これが今日に至るまで、お茶屋さんでも文化として残っているのです。

舞妓と芸妓

芸妓になるまでの修行期間=舞妓

舞妓は、簡単にいうと、芸妓を目指す修行期間のことです。

舞妓になる前にも「仕込みさん」といって、1年ほど置屋に住み込んで手伝いをしたり、礼儀作法、花街で使う言葉、舞踊を学んだりする修行期間があります。「仕込み」期間が終わると、「見世出し」(舞妓デビュー)は目前。1ヶ月の「見習いさん」期間に入ります。

この時期にお姉さん芸妓やお茶屋の女将さんたちに名前を覚えてもらいながら、お座敷の雰囲気を学びます。そしていよいよ舞妓デビュー。舞妓として、5〜6年ほど、お座敷での振る舞いや、舞踊、三味線、唄、お茶などの行儀作法をお師匠さんやお姉さんの芸妓さんたちから学びます。そして認められると、芸妓になることができます。舞妓さんの年齢はだいたい、〜20歳。中学や高校を卒業した人が親元を離れ、京都に来て(京都出身の芸舞妓さんは現在、五花街全体を見ても、ほとんどいません)、ほかの舞妓たちと共同生活を送りながら、芸妓になることを夢見て、日々修行に励むのです。

芸妓になると定年はありません。また、芸妓は置屋に住んでおらず、芸妓になると一人暮らしをします。

芸妓と舞妓のちがい

舞妓さんと芸妓さんは服装や髪型が違います。主な違いをまとめました。もし街中で見かけた場合、芸妓さんか舞妓さんかの判断はこれをもとに行ってみてください。

| 項目 | 舞妓 | 芸妓 |

|---|---|---|

| 髪型 | 地毛で結う | かつらを被る |

| かんざし | 華やか | シンプル |

| 着物 | カラフルで花などが描かれている | 落ち着いた黒や青などの色味で、柄が少なくシンプル |

| 着物の袖 | 長い | 短い |

| 帯 | 長く、「だらり」と呼ばれる | 短く、「お太鼓」と呼ばれる |

| 履物 | 高さがある「おこぼ」と呼ばれる下駄 | 通常の草履 |

-

芸妓イメージ

-

舞妓のだらりの帯

-

芸妓のお太鼓の帯

舞妓さんの一日

舞妓は芸妓になるための修行期間。お稽古に励んだり、お座敷に出たりとたくさんしなければいけないことがあり、1日予定がびっしりと詰まっています。もちろん舞妓さんごとにスケジュールは違いますし、日によっても変わってきますが、舞妓がどういう1日を過ごしているのか、一例を挙げてみました。

- 午前8時〜10時頃

- 起床。置屋で朝食をとります。

- 午前10時〜午後4時

- お稽古場で舞踊、三味線、唄など、お師匠さんから指導を受けて芸を磨きます。

- 午後1時頃

- 置屋に帰って昼食をとります。先輩舞妓や芸妓と一緒に出掛けて食事をとることもあります。

- 午後4時〜午後6時

- お化粧をしてお座敷の準備をしたり、お座敷に出る前に夕食をとったりします。

- 午後6時〜

- お座敷に出てお客さんの宴席を盛り上げます。ひとつのお座敷は約2〜3時間。忙しければ2〜3件お座敷を掛け持ちすることもあります。

- 深夜0時頃

- 置屋に帰って、お風呂、就寝。

街中で芸舞妓さんに出会ったら?

いま、祇園での観光客のマナー違反が問題になっています。

京都の街中にいる芸舞妓のみなさんはコスプレをしているわけではなく、いわば仕事着。お仕事やお稽古に行く途中の移動中の可能性が高いです。写真を撮りたいがために芸舞妓の邪魔をしないように気を付けましょう。まして、追いかけて付きまとったり、着物や髪などを触ろうとしたりする行為は絶対にやめてください。

写真を撮る際も、プライバシーを尊重しましょう。許可なく撮影する行為はNGです。

芸舞妓さんたちと一緒にいるお客様のプライバシーも守らなくてはなりません。また、芸舞妓さんがいる京都の街並みは景観がとても美しい場所です。路上に座り込んだり、路上での飲酒・喫煙、ゴミのポイ捨てやファーストフードを食べ歩いたりすることはやめましょう。観光客ひとりひとりの気遣いが、情緒残る祇園の街並みを守っていることを忘れないようにしたいですね。

芸舞妓さんに会えるツアー

もし街中で見かけても積極的に写真を一緒に撮ることはできない芸舞妓さんたち。

“一見さんお断り”の世界なので、観光客が芸舞妓さんに会える「お茶屋さん」を予約するのも難しい場合が多いです。でもせっかく日本に来たのであれば、芸舞妓さんと会えるチャンスがほしいですよね。

実は、京都では直接会えるチャンスがあり、芸舞妓さんの舞やお点前を見られることができます。さらに写真を撮ることもできますよ!

建仁寺近くにある「KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA GION KIYOMIZU」で行っているさまざまなイベントをご紹介します。どのイベントも大人気!もし絶対に芸舞妓に会いたいと思うならば、早めの予約をおすすめします!

施設概要

- 施設名称

- KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA GION KIYOMIZU

- 住所

- 京都府京都市東山区松原通大和大路東入轆轤町100-1

- メールアドレス

- cs@maikoya.com

- 公式サイト

- 公式サイト

舞妓・芸妓茶道体験

本物の芸舞妓の舞を間近で見て、芸舞妓のたしなみのひとつである「お点前」を披露していただけるツアーです。

体験料は13,000円〜(※時期により変動します)。

体験できるのは7歳以上なのでご注意ください。

①受付で予約名を伝えよう!

まず、施設に入ったら、受付で予約番号を伝えましょう。そうすると、色のついたラバーブレスレットを渡されます。このブレスレットは予約の時間帯で色が変わるため、自分たちの予約時間が来るまで手首につけて、なくさないようにしましょう。

②施設内のお庭で記念撮影

予約の時間が来るまでは、施設内にある3ヶ所のお庭でゆっくり過ごすことができます。実はこの施設、日本の登録有形文化財(建造物)「伊藤喜商店旧店舗兼主屋」で、もともとは醤油問屋をしていた建物。1926年ごろに建てられた木造2階建の瓦葺の貴重な町家です。なので、建物内もとても立派。日本らしい住宅の様子がうかがえます。

観光客の中には、浴衣や着物を着ている人が居て、野点傘の前で記念写真を撮っている人もいました。写真を撮るための和傘やお面のグッズもあるので、予約時間がくるまで楽しんでください。

ただし、周りは閑静な京都の住宅街です。大きな声で騒ぎすぎないように注意が必要です。静かに、京都らしいゆったりとした時間が流れるお庭を味わってください。

③待合室へ

時間がきたら室内へ入りましょう。

呼び出しはないので、お庭で遊ぶのに夢中になって、忘れないようにしてくださいね。土足厳禁。靴を脱いで入ります。室内へ入ると、待合室へと案内されます。室内には、芸舞妓のマネキンや京丸うちわ、和傘、そして芸舞妓に関する書籍が置いてありました。

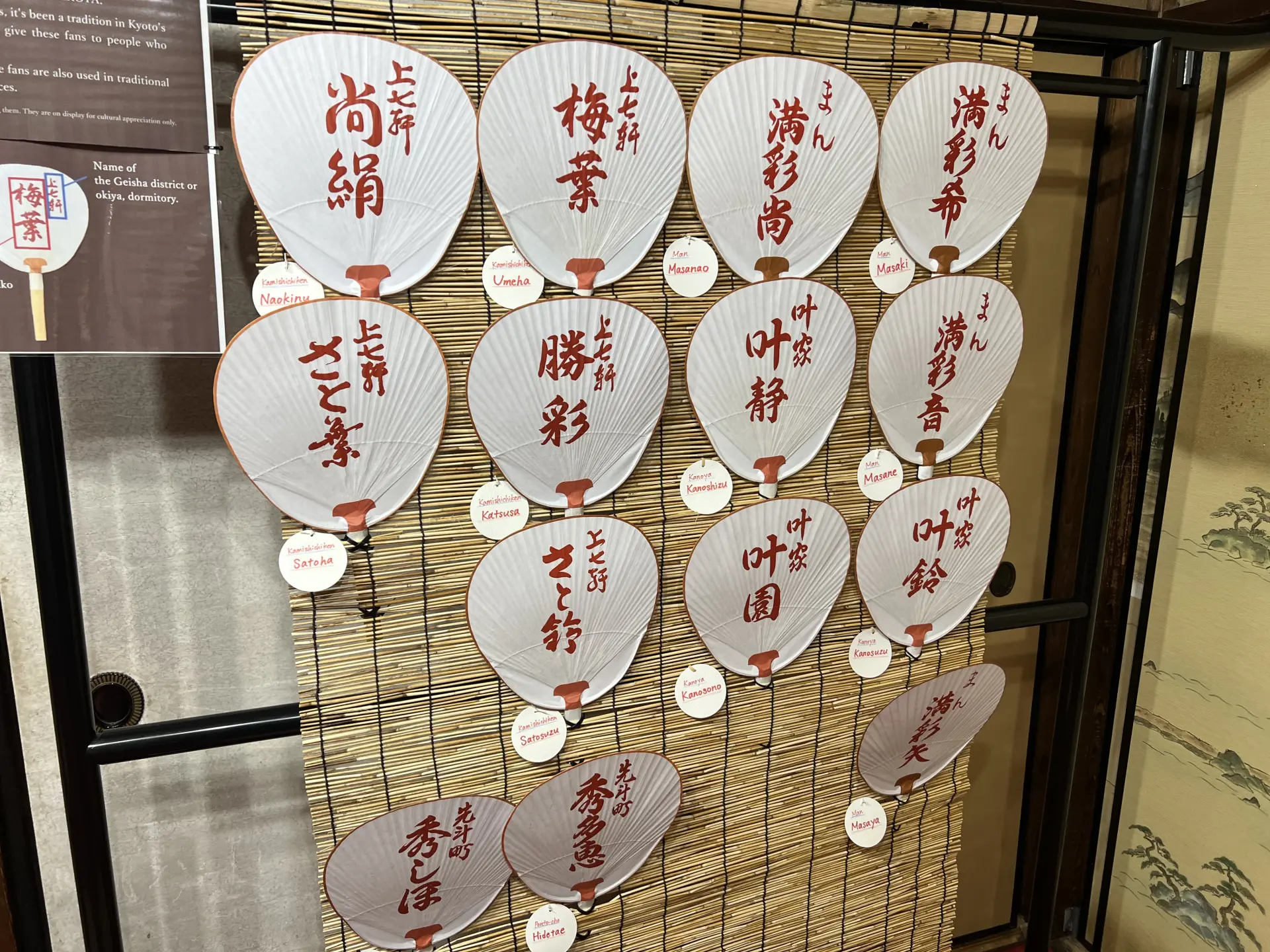

「京丸うちわ」は、芸妓さんや舞妓さんの名前の入った赤と白のデザインのうちわのことです。

明治時代以降、京都の花街では芸舞妓の名前が入ったうちわを、お世話になったお茶屋、料亭、飲食店などに配る風習があります。表には各お茶屋さんや芸妓さんの家紋が入り、裏には花街の名前と、所属する芸舞妓さんの芸名が入ります。この京丸うちわで、芸舞妓は自分たちの名前を売ります。飲食店側にとっては華やかなうちわを飾ることで、店に芸舞妓が出入りしていることをお客さんに示せます。京都の花街の文化の象徴のひとつです。京都で飲食店に入ったときはぜひ探してみてください。

④和室へ

続いて待合室へ入場した順に、和室に案内されます。このイベントは、1回10数名程度で行います。和室に入ると、座布団が部屋に沿ってコの字に並んでいます。

正座でなくとも足を崩して座ってOKです。もしあぐらもつらいという方は小さな椅子を用意してもらえるので、遠慮なく申し出てください。

⑤案内人から芸舞妓の文化を学ぶ

イベントの始まりは、ガイドの方から花街や芸舞妓の文化について教えてもらうところから始まります。ガイドの方からの解説はすべて英語で行われます。京都には五つの花街があることや場所について聞いたり、芸舞妓の違いについて教えてもらったりします。ここで芸妓と舞妓の髪型が違うこと、着物の袖が違うこと、帯が違うことなどをしっかりと聞いておいてくださいね。のちのちにつながってきます。

解説は5分ほどです。芸舞妓さんの写真撮影や動画撮影がOKの時は必ず事前にガイドの方から案内があります。勝手に写真や動画を撮影して、イベントの進行の邪魔をしないようにご協力くださいね。

⑥いよいよ芸舞妓さんと対面!

解説が終わるといよいよ芸舞妓さんと会うことができます。五花街のうちのどこかから、芸妓さんか舞妓さん、どちらか1名が来てくれます。ガイドの方からこの方は芸妓か、舞妓どちらでしょうと質問がありました。さっきの解説をしっかりと聞いていたら簡単なクイズですね。

私が体験したときは、舞妓さんでした。かんざしの豪華さや、着物の袖が長いことをヒントに、観光客の方はちゃんと答えることができていましたよ。舞妓さんから自己紹介と、「おたのもうします」というご挨拶がありました。「おたのもうします」は芸舞妓さんが使う「京ことば」のひとつで、「よろしくお願いいたします」の意味です。

芸舞妓さんからご挨拶があったときは、ぜひ「おたのもうします」と返しましょう。

O-TANO-MOSHI-MASU

おたのもうします(女性の声)

O-TANO-MOSHI-MASU

おたのもうします(男性の声)

この時、畳の上で三つ指をつき、背筋を伸ばして頭を下げてご挨拶をされる美しい所作にもご注目ください。

これはお客様に対して感謝の気持ちや敬意を表す際に用いられる日本人の丁寧な挨拶のひとつです。

⑦芸舞妓と記念撮影

一緒に来た友人や恋人、家族などのグループごとに、ご自身のスマートフォンで芸舞妓さんとの写真撮影ができます。この時、芸舞妓さんととても近くで写真を撮れるのですが、勝手に触ったり、舞妓さんの高価な着物の裾を踏んだりしないように注意しましょう。

今回私は私服で行ったのですが、半分くらいの方はレンタルの着物を着ていました。いっそう思い出に残したいのであれば、着物での撮影もおすすめだと感じました!

⑧芸舞妓に質問タイム

芸舞妓さんに聞きたいことを聞けるチャンスです。こんな機会は日本人でも滅多にありません。この質問タイムもグループごとに行い、質問は1つだけです。

私は質問を全然考えていなかったので、その場ですごく考えました。結局「舞妓を目指したきっかけは何ですか」と聞いたのですが、貴重な質問の時間なので、事前に考えておけばよかったなと感じました。ほかのグループの方は「舞妓の仕事で楽しい瞬間はいつですか?」や、「芸妓になるにはどうしたらいいの?」や、「一日のスケジュールを教えてください」などを聞かれていました。

それぞれの質問に対して、舞妓さんは丁寧に答えてくださっていました。

⑨芸舞妓の舞を間近で

続いての体験は芸舞妓の舞の鑑賞です。

今回は取材した日が秋ということもあってか、日本舞踊で人気の端唄「紅葉の橋(もみじのはし)」の舞を披露してくれました。秋から冬にかけての季節の移り変わりを表現した舞です。紅葉が描かれた扇子を2つ使って優雅に踊られていました。3分ほどの舞ですが、指先まで美しく、しっとりとした踊りに魅了されました。

芸舞妓さんの舞を観られる機会はそれぞれの花街で春・秋に行われる「おどり」であるのですが、基本的には“一見さんお断り“の世界なので、日本人でもこんなに近くで観ることはなかなかない機会です。

⑩お点前披露

舞が終わったあとは、お点前を披露していただきます。目の前に1人1つお茶碗と茶筅、そして和菓子が配られます。

お茶は芸舞妓さんにとって、舞と並んでお稽古事の中での必須項目。春と秋に行われる「おどり」のお茶席で舞妓さんがお客さんにお茶をふるまう機会があることから、お稽古は必須なのです。お茶を立てる様子は繊細で、美しい作法で行われます。写真を撮ってもOKでした。

芸舞妓さんから「お菓子をどうぞ」という合図があったのち、先に和菓子をいただきます。

この日の和菓子は京都の代表的なお菓子のひとつ「八つ橋」と、「お干菓子」でした。八つ橋は米粉と砂糖、ニッキを混ぜて蒸した生地で、あんこを包んだお菓子です。お干菓子は茶道でよく用いられる茶菓子のひとつで、水分をほとんど含まない砂糖菓子です。食物アレルギーがあるかどうかガイドの方から配慮があるので、もし食べられなければ申請してください。

芸舞妓さんがお茶を立て終わると、ここでお別れの時間です。

また三つ指をそろえて、「おおきに」とご挨拶があります。「おおきに」は「ありがとうございます」の意味です。芸舞妓さんへの感謝の気持ちを、こちらも三つ指と「おおきに」で返しましょう!

O-KI-NI

おおきに(女性の声)

O-KI-NI

おおきに(男性の声)

⑪自分でお茶を立てる

最後に自分たちでお茶を立てます。

もちろんガイドの方から、お茶の立て方の解説付きです。茶筅は親指、人差し指、中指で軽く持ち、縦方向に前後に茶筅を動かしてお茶を立てることを教わります。ある程度混ざったら、茶筅をジグザグに動かしてよりよく混ぜます。この時、お茶碗の底をこすらないようにしましょう。繊細に作られている茶筅やお茶碗が傷ついてしまうからです。お茶の表面が濃い緑色から薄い緑色に変わり、クリーミーな泡が立ったら茶筅で大きく1回、円を描くように混ぜたら出来上がりです。

解説が終わったら実際に自分でお茶を立てます。お茶碗の中にはお抹茶が入っていて、そこにお湯を注いでくれ、お茶を立てていきます。初心者の方でも大丈夫。もし難しければガイドの方がお手伝いしてくれます。自分で立てたお茶のおいしさは格別です。京都の町家でいただけるのも特別な時間です。

これでイベントは終了です。所要時間は45分ほど。とても贅沢な時間を過ごせました。日本人でもこんなに身近に芸舞妓さんと触れ合える機会がそう多くはありません。すごく特別で価値のある体験です。

着物を着て芸妓・舞妓と茶道体験

上記のイベントを楽しむために、自分自身も着物を着て体験してみませんか?着付けがセットになったプランも用意しています。着付けはスタッフの方がしてくれて、着物に合わせて、髪型もかわいくアレンジしてくれます。芸妓さんや舞妓さんとせっかく写真を撮れるチャンスなので、ぜひご自身も和装をして、日本らしい雰囲気を味わってみてください!

体験料は5,000円〜(※時期により変動します)

芸舞妓とお座敷遊び

お茶屋さんでは宴会中に「お座敷遊び」というものが行われることがあります。「お座敷遊び」とは、芸妓さんや舞妓さんと簡単なゲームをすることです。代表的なのは「こんぴらふねふね」や「とら・とら・とら」という伝統的なもので、リズムに合わせて手を使って遊びます。簡単なゲームですが、ヒートアップして宴会がさらに盛り上がります。これを体験できるイベントもあります。

体験料は13,000円〜(※時期により変動します)

祇園ガイドツアー

実際に芸舞妓がいる花見小路界隈を英語のガイド付きで回れるツアーがあります。歴史ある建物や寺院について教えてもらうことができます。このツアーで確実に芸舞妓と会えるわけではないのですが、もし運がよければ、ツアー中に街中ですれ違うことができるかもしれません。

こちらは、プライベート体験のため(他の方と同じにならない)4名まで同料金で20,000円で、5名からは1名につき5,000円追加で体験することができます。

まとめ

日本人でもあまり知らない芸舞妓の知られざる世界を存分に紹介しました。芸妓や舞妓は、ただ舞踊などの芸を披露するだけではなく、京都の花街に息づく文化、美意識、人のつながりを体現する、いわば「生きた伝統」でもある存在なのです。これからも、京都の奥ゆかしく凛々しい文化を受け継ぎ守る存在であり続けます。ぜひ京都に来たときは、体験施設を通して、芸舞妓と触れ合う機会を作ってみてください!