日本の伝統芸能の極み「能」を楽しむ徹底ガイド!

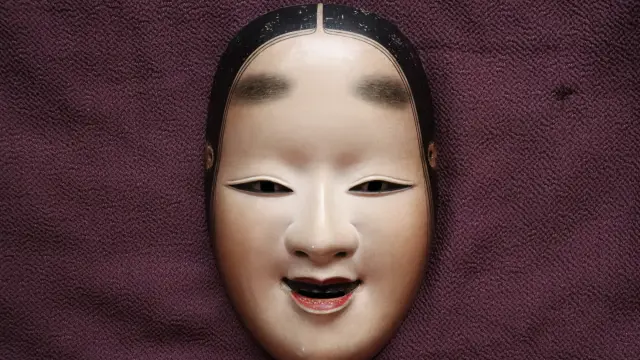

「謡」「囃子」「舞」から成る、日本の伝統的な歌舞劇「能」。いわゆる「歌舞劇」で、「日本の伝統的なミュージカル」と称されています。能面をつけた能楽師が、笛や鼓の音に合わせて物語を舞い演じます。感情を直接表情で示すことはなく、角度や動き、そして「型」と呼ばれる所作で心情を表現。最小限の演出が観る者の想像力を喚起する、能の奥深い魅力をご紹介します。

能の舞台が多く公演も盛んに行われる京都に来たら、能はぜひ見ておきたいところ。なかでも規模が大きく定期的に公演が行われているのがこの京都観世会館だ。

観世流は能の流派のなかでも最も大きく、京都では観世能楽堂を中心に活動していたが、第二次世界大戦末の1945年4月に強制疎開となり取り壊された。戦後になって再開の機運が高まり、1958年に現在の地に2階建ての客席、総檜造りの能舞台を備えた京都観世会館として新たなスタートを切った。

以来、毎月京都観世会の例会が行われているほか、さまざまな催しも行われており、気軽に能や狂言を観ることができるたいへん貴重な場ともなっている。初心者向けの公演やアマチュアによる無料公演も行われている。初心者向けの解説字幕、英語解説の字幕、耳が不自由な人向けの字幕を表示する機器もある(一部公演、有料)ので、積極的に問い合わせてみよう。会場内には能楽の関連書籍やCD、DVDなどを販売する書店があり、公演に合わせて営業される。

岡崎公園や美術館が立ち並ぶエリアにある京都観世会館 写真提供/京都観世会

京都観世会館の能舞台 写真提供/京都観世会

客席はすべて椅子席で、どこからでも見やすい 写真提供/京都観世会

有鄰館の隣にあるこの小さな看板が入口のサイン 写真提供/京都観世会

源氏物語をモチーフにした能「夕顔」 写真提供/京都観世会 撮影/ウシマド写真工房

口コミは一部AI翻訳しています。

ここは若手能楽師の修行の場で、新人も役を体験できるよ。師匠について学べるのも魅力!

ご回答ありがとうございました。